Il turismo ingloba una serie di attività appartenenti ad altri tipi di turismi. Le principali attività sono legate, come abbiamo visto, al godimento del paesaggio, alla fruizioni di attrattive di tipo naturalistico. Anche il prodotto alimentare è un attrattiva turistica se strettamente connesso con il territorio, assumendo connotazioni di “tipicità”, ovvero assimilando una serie di fattori legati strettamente alla memoria storica, alla localizzazione in area geografica di produzione, assumendo e acquisendo un valore culturale.

Le principali forme turistiche che possono essere inglobate nel turismo rurale sono:

- Turismo enogastronomico, definito come «consumo consapevole di esperienze gastronomiche da parte dei turisti», in quanto il turista è desideroso di andare alla scoperta del prodotto tipico, espressione del territorio. Nelle aree rurali, il turismo enogastronomico assume tratti particolari sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta: si pensi al sotto-segmento dell’offerta del turismo enologico (turismo del vino o enoturismo), dove la domanda in alcuni territori rurali proviene esclusivamente dai turisti;

- Turismo all’area aperta o Caravanning, si utilizza la propria vettura, caravan e/o motocaravan come principale modalità di organizzazione e fruizione dell’esperienza turistica e si entra in pieno contatto con la località vera e propria;

- Ecoturismo, un tipo di turismo praticato in aree naturali, relativamente indisturbate, al precipuo scopo di osservarle e studiarle; OMT la definisce come “un tipo di turismo praticato in aree naturali con il preciso scopo di osservarle e studiarle, riconoscendone il valore intrinseco delle risorse ambientali”. In Italia assume il nome di “Turismo Natura” e comprende un target di zone più vasto, includendo molteplici esperienze turistiche che vanno dal turismo montano a quello lacuale, dall’agriturismo al turismo rurale ai borghi più belli d’Italia; infatti il turismo natura non risponde pienamente alla definizione di ecoturismo come elemento dell’apprendimento e della conservazione e valorizzazione ambientale quale “motivazione prevalente” del viaggio. Invece tra le forme di turismo che si avvicinano di più alla definizione dell’OMT troviamo il turismo dei parchi e della aree protette;

- Turismo Culturale & Turismo dei Borghi, sono attività turistiche che mettono in evidenza un complesso sistema di beni mobili ed immobili dall’elevata valenza storico-artistica. Quest’ultimi rappresentano elementi che assolvono alla funzione di simbolo della memoria storica collettiva di una comunità e della continuità culturale di un gruppo sociale. Sono vere e proprie risorse territoriali che consentono alla comunità e al territorio di avere traccia della propria identità storico-culturale e di poterla utilizzare come fonte di attrattività turistica. I beni culturali rilevanti nelle aree rurali sono sicuramente i borghi ed i centri storici minori, molto spesso non inseriti nei circuiti turistici tradizionali. Il cosiddetto “turismo dei borghi” è, infatti, costituito dal movimento turistico diretto verso i centri minori, più o meno noti, alla riscoperta dei valori, delle tradizioni, della cultura, dei sapori e dei prodotti legati alla civiltà locale. La formula ricettiva utilizzata all’interno dei borghi è “l’albergo diffuso”, ospitalità che avviene all’interno di edifici presenti nei borghi storici.

Si è soliti pensare che le componenti caratterizzanti di un viaggio sono l’alloggio, i trasporti, i servizi di intrattenimento e le attrazioni culturali. In realtà, un importante valore aggiuntivo che influenza l’esperienza del turista è il cibo. Mangiare e bere non sono una risorsa marginale nel momento della vacanza, ma sono rilevanti e influenzano il gradimento del viaggio. Un italiano su tre dichiara che una vacanza diventa perfetta se ha la possibilità di degustare le specialità enogastronomiche locali. Il turista di oggi è curioso e lascia il suo paese di origine, approdando in una nuova destinazione al fine di provare novità e particolarità non fruibili o differenti rispetto al suo paese di provenienza. Si consideri che il 33% della spesa turistica degli italiani e stranieri in vacanza è dedicata alla tavola, in quanto il cibo italiano è una delle esperienze vacanziere che ottiene il più alto indice di gradimento rispetto alle altre variabili. Il cibo se tipico, tradizionale e integrato all’interno di un area specifica territoriale, può diventare una risorsa turistica, generando un flusso trainante per l’economia. Diverse indagini di mercato dimostrano il peso della cucina locale nello svolgimento di attività turistica. La gastronomia è un valore strettamente legato alla componente “culturale” intesa in senso di interesse e stile di vita ed è un’attività che attrae i turisti.

Ciò che sta accadendo è un cambiamento della sensibilità verso il cibo, infatti molti individui tengono in considerazione peculiarità e caratteristiche appartenenti ai prodotti alimentari, come la qualità, la non standardizzazione, il legame con le tradizioni del luogo e la cucina tipica. Il rapporto con il cibo è mediato attraverso immagini che richiamino contesti naturali, genuini e tradizionali.

Una delle cause di questo cambiamento è la globalizzazione, per via della produzione alimentare su scala globale che disperde le usanze tradizionali locali, compreso il cibo stesso. Basti pensare che ogni giorno a seguito della globalità e della “standardizzazione del cibo e dei sapori” la gente è spinta a desiderare qualcosa di nuovo. La gastronomia in questa prospettiva svolge la funzione di comunicare una tradizione, è generatrice di valore del territorio e diventa risorsa attrattiva per chi va a visitare quel territorio. Attraverso la gastronomia è possibile riscoprire le radici di un alimento e l’interesse per la zona di provenienza, contribuendo a costruire l’identità di un luogo e conferirgli quell’interesse di cui ha bisogno per attirare il turista. La cucina è stata paragonata al linguaggio, dove i vocaboli sono i prodotti e gli ingredienti, le regole di grammatica sono le ricette che danno senso agli ingredienti trasformandoli in vivande, e la retorica i comportamenti conviviali. Secondo un sondaggio del Censis, dovrebbero essere quasi sei milioni gli italiani nel territorio nazionale, considerati intenditori o anche semplici appassionati, che partono nel week-end alla scoperta di territori ricchi d’arte, di storia e di tradizioni enogastronomiche. Grazie a questa domanda turistica, le aree rurali hanno l’occasione e la possibilità di diventare mete turistiche.

La parola Enogastronomia deriva dal greco “Eno” e “oinos” che significa vino e Gastronomia, dalle parole “gaster e tros “stomaco”, parola greca coniata dal poeta greco Archestrato per descrivere i suoi viaggi alla scoperta dell’arte del mangiare. L’esperienza enogastronomica spinge l’individuo a compere un viaggio affinche´ possa andare alla scoperta di giacimenti gastronomici in un determinato territorio, sperimentando le cucine locali tradizionali, assaporando il prodotto tipico non solo per il semplice bisogno alimentare, ma per scoprire la storia che si cela dietro di essa, entrando in contatto con la comunità produttrice.

Secondo uno studio condotto sul fenomeno, il turista gastronomico presenta tre caratteri fondamentali che lo qualificano:

- Il turista enogastronomico appartiene ad un pubblico culturalmente preparato o comunque decisamente ben predisposto all’apprendimento ed è disposto a percorrere un viaggio allo scopo di ricercare qualcosa che possa soddisfare il suo bisogno di conoscenza “assaporando” le ricchezze culturali ed artistiche del luogo. Nel viaggio che percorrerà assume due ruoli: pellegrino e buongustaio; pellegrino perche´ è una persona che si mette in strada alla scoperta dei tesori di un territorio per vivere un’esperienza da ricordare e raccontare; buongustaio perche´ ha il piacere di sperimentare le bontà locali e nel contempo di mettersi in relazione con le persone del luogo. Il viaggio nell’enogastronomia deve detenere caratteri qualitativi ben identificabili riguardanti sia di natura materiale (il prodotto tipico, la ricettività, le infrastrutture di comunicazione e di trasporto, etc.) sia di natura immateriale che possano trasformare in un esperienza unica il viaggio enogastronomico.

- Il turismo enogastronomico deve partire su iniziativa locale con l’intento di valorizzare la cultura ed il paesaggio dell’intero territorio;

- Organizzazione integrata di risorse, devono essere integrate affinche´ sia possibile proporre un pacchetto turistico personalizzato e personalizzabile in base alle esigenze della domanda.

Il mutamento degli stili di vita ha portato il nuovo turista ad allontanarsi dalle formule classiche di turismo, avvicinandolo ad un’altra tipologia di turismo che predilige attività come quelle enogastronomiche e agrituristiche. Questo richiamo verso la campagna non è semplicemente spinto dalla fuga dalle aree urbane, ma avviene perche´ il turista sente l’esigenza di soddisfare le proprie curiosità culturali e le proprie passioni per il cibo, la tipicità e i sapori tradizionali di un luogo.

Sono molteplici le cause che spingono il turista ad intraprendere un viaggio con percorso enogastronomico: da un lato, il turiste fugge dalla vita urbana per immergersi negli spazi rurali; dall’altro c’è l’interesse e la voglia di coltivare e arricchire la propria cultura nell’arte culinaria. Il turismo enogastronomico si presenta come un turismo di nicchia richiesto da una particolare categoria di turisti identificabili all’interno di un esperienza di viaggio ben definito. Per questo in base al tipo di scelta, è possibile individuare due tipi di viaggi:

Dalla distinzione di questi due tipi di viaggio, nascono due tipologie di turista nel campo enogastronomico:

Il soggetto che decide di affrontare un percorso enogastronomico è mosso da una serie di fattori che possono essere individuati in quattro categorie:

- Motivazioni fisiche: spinti dal buon mangiare e dal buon bere;

- Motivazioni culturali: l’enogastronomia è un ponte che connette individui con nuove culture, realtà e luoghi e accresce la propria

conoscenza;

- Motivazioni interpersonali: il turismo enogastronomico è istauratore di relazioni tra ospite e comunità; attraverso il cibo è in grado di facilitare l’approccio con nuove persone o incrementare i legami esistenti.

- Motivazione di status: la possibilità di mangiare particolari cibi o visitare determinati luoghi crea un fattore di distinzione di classe. Le scelte alimentari possono veicolare il nostro gusto e il nostro stile di vita.

Per una migliore fruizione, il turismo enogastronomico deve integrarsi con altri fattori territoriali, incentivando la diversificazione dell’offerta; affinche´ possa avere successo, necessita la piena partecipazione della comunità locale, e il supporto dei turisti. Infatti le aree idonee per lo sviluppo di itinerari enogastronomici, solitamente, sono territori con una notevole offerta enogastronomica, con produzioni vinicole e di prodotti tipici certificati attraverso marchi di garanzia, promossi all’interno di circuiti e pacchetti turistici, dove sono segnalati percorsi ad hoc, come ad esempio “le Strade del Vino e del Gusto”, percorsi legati alla cucina locale.

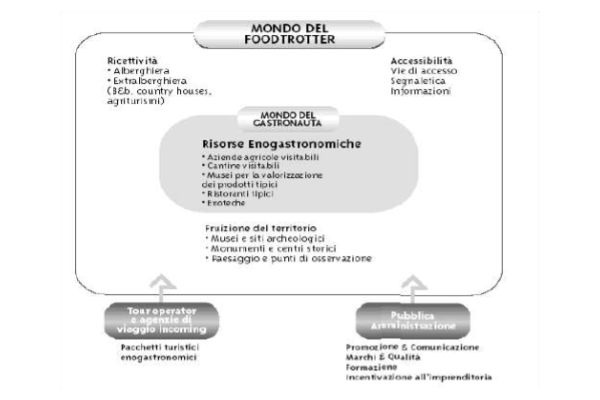

Figura 1. Il sistema di offerta del turismo enogastronomico

Fonte: Regione Campania (2003), Primo Rapporto sul Turismo in Campania

Per i turisti che scelgono questa formula di turismo, non credono che questa risorsa sia un’attrazione secondaria, trasversale ad altre tipologie di turismo, ma la considerano come motivazione turistica principale. Molti di essi sono spinti a fare questa scelta soprattutto per l’attrazione culinaria e la possibilità di rendersi partecipi alle tradizioni, usi e costumi custoditi all’interno della destinazione. Il turismo enogastronomico presenta una serie di elementi che creano un forte legame tra enogastronomia e territorio, collocando queste pratiche turistiche nei territori rurali e nei borghi, arricchendone l’offerta turistica. La ricettività principale è quella agrituristica, in quanto è considerata la forma di ospitalità più idonea, rispetto ad altre, per ricevere i flussi di domanda enogastronomica. L’agriturismo è una delle ricettività enogastronomiche importanti per via della loro localizzazione nelle aree rurali, circondate da un contesto ambientale con forti tradizioni e di valori culturali. All’interno dell’agriturismo vengono integrate attività ricreative e culturali di tipo equestre, di pesca, di ricerca paesaggistica, fotografica, botanica, faunistica.

La formula base del turismo enogastronomico si fonda sull’importanza dei prodotti tipici: cibi che detengono un alto livello di qualità riconoscibile e che siano localizzabili in un preciso ambito territoriale. Alle produzioni tipiche vengono riconosciute caratteristiche appartenenti a due dimensioni: geografica e storica - culturale. La prima dimensione incide sulla tipicità del prodotto e il legame territoriale, la seconda dimensione rappresenta la capacità del prodotto a richiamare sapori, memorie, valori e rappresentazioni collettive. Agli occhi degli intenditori, il prodotto tipico è mezzo di espressione che narra ed esprime la storia degli antichi popoli che hanno tralasciato segni della loro cultura nella terra che un tempo abitavano. Molte volte quando si parla di tipicità, si viene a creare confusione sulla definizione, associando il carattere “tipico” come sinonimo di “locale”. Corigliano cerca di chiarire le differenze, definendo “tipico” tutto ciò che è caratterizzato da precisi connotati storico-culturali e materiali radicati nel territorio d’origine, e “locale” ciò che viene prodotto in un determinato luogo, ma non esiste nessun legame tra tradizione e di specificità geofisica tra prodotto e luogo.

La tipicità del prodotto deriva da diversi fattori e non riguarda solo le materie prime di un territorio specifico, ma può comprendere anche le fasi della filiera di produzione (dalle materie prime alla trasformazione, dalla stagionatura alla conservazione), le caratteristiche del prodotto stesso (localizzazione, gli input di produzione e le tecniche di gestione), purche´ siano sempre individuati o individuabili in un determinato territorio.

I prodotti tipici, oggi, sono tutelati da normative nazionali e comunitarie, al fine di proteggere la qualità attraverso una serie di marchi collettivi di garanzia, quali:

Anche la normativa italiana ha dei marchi di garanzia qualitativa relativamente alla produzione vinicola, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. I marchi di garanzia dettati dalla Legge n. 164/92 sono:

A coadiuvare il turismo enogastronomico intervengono gli itinerari, ossia le strade tematiche: itinerari legati alla valorizzazione di un prodotto o specialità diverse di prodotti, che possono comprendere sia prodotti agricoli semplici sia produzioni trasformate. La normativa che delegifica le strade tematiche è legge 268/99, denominata “Disciplina delle strade del vino”. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. L’articolo 5 della suddetta normativa chiarisce che le peculiarità citate non valgono solamente per prodotti vinicoli, ma possono essere estese per la realizzazione di strade finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio d'oliva ed in genere ai prodotti tipici. Uno dei difetti evidenti per la realizzazione di una strada è la difficoltà di coordinamento tra gli operatori pubblici e privati, e tra i soggetti privati stessi.