Secondo la Commissione Europea (1999), oltre il 75% del territorio del Vecchio Continente è destinato all’attività agricola (inclusa la silvicoltura). Solamente l’agricoltura copre più del 50% della superficie di molti paesi dell’Unione Europea (UE). Da queste percentuali emerge la pervasività dell’attività agricola in ambito europeo. Essa si manifesta attraverso la forte influenza che questo settore economico ha sui fattori ambientali dei singoli territori, sia in termini di fornitura di fattori basilari della produzione (terra, acqua, ecc.), sia in quanto ricettore di rifiuti (rifiuti solidi, emissioni in atmosfera, ecc.). Esistono tre importanti fattori ambientali che si relazionano tra loro attraverso l’esercizio dell’attività agricola: (1) le relazioni ecologiche tra gli elementi dell’ambiente fisico (terra, aria, acqua, ecc.); (2) l’habitat e la biodiversità; (3) le amenità e il paesaggio. Da queste relazioni possono scaturire diversi scenari in termini di impatti sull’ambiente e di eventuali risposte di organismi pubblici e/o privati, i quali attuano politiche e provvedimenti al fine di indirizzare questo processo di interazione (Henke, 2004).

Nel paragrafo seguente verranno descritte brevemente le diverse fasi storiche che hanno caratterizzato l’agricoltura e le relazioni che si sono verificate in termini ecologici a livello europeo.

Cenni storici

Una delle caratteristiche del rapporto tra agricoltura e ambiente è la mutevolezza nel tempo dovuta al progresso tecnico. Fino a prima del XVII secolo a livello europeo era presente un’agricoltura di tipo tradizionale basata sul principio rotazionale del “maggese”, caratterizzata dall’alternanza tra una cultura a cereali con l’incolto, con l’impossibilità di effettuare lotte dirette contro le erbe infestanti. Dal XVII al XVIII secolo si assiste all’emergere di un’agricoltura di tipo mista, in cui vi era la compresenza di terreni coltivati e di allevamento. Il progresso tecnologico consente di introdurre tecniche che raddoppiano le rese produttive, caratterizzate però da impatti negativi per l’ambiente (Grigg, 1994).

Questo tipo di impatti viene esacerbato nell’ultima ed attuale fase dell’agricoltura, ovvero quella moderna, che si manifesta dal XIX secolo, la quale vede il suo apice dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi. Secondo Lipton (1989), non si è mai assistito in precedenti periodi storici ad un progresso tecnico denotato dallo stesso livello di velocità, ampiezza, intensità e qualità delle innovazioni. In particolare, i maggiori avanzamenti tecnologici hanno riguardato la meccanizzazione delle procedure attraverso l’uso delle trattrici e delle macchine operatrici. L’impatto sociale negativo più evidente è la notevole sostituzione del lavoro manuale con il capitale, con conseguente perdita di occupazione, bilanciata però dall’aumento dei redditi degli agricoltori. Un altro fattore tecnologico decisivo è l’ingente utilizzo di sostanze chimiche, che hanno portato da un lato ad un aumento delle rese e dall’altro ad una specializzazione colturale, perdita di specie vegetali ed effetti negativi sul paesaggio diminuendone drasticamente la qualità visiva (Fabiani, 1995).

Secondo Idda et al. (2002), fino alla fine degli anni Settanta le società attribuivano all’agricoltura la funzione preminente di produzione di alimenti e materie prime necessarie al soddisfacimento dei bisogni collettivi. Di conseguenza, a livello europeo l’obbiettivo principale della politica agraria era quello di aumentare la produzione per garantire agli agricoltori un reddito adeguato e per perseguire l’autosufficienza alimentare degli stati. Inoltre, la spinta verso un aumento della produzione anche a livello mondiale, ha portato, soprattutto i paesi più industrializzati, a politiche protezionistiche che hanno avuto effetti distorsivi sul commercio internazionale. Per esempio, negli anni Ottanta gli scambi commerciali a livello internazionale sono cresciuti cinque volte meno rispetto agli anni Settanta, dal 1965 al 1985 i prezzi reali mondiali delle derrate alimentari sono calati del 30% e la volatilità (calcolata in termini di deviazione standard) dei prezzi è stata maggiore di quasi il 50% rispetto alle altre commodities non energetiche (World Bank, 2001).

Concentrandosi sui paesi sviluppati, le maggiori criticità dovute allo sviluppo tecnologico dell’agricoltura riguardano gli aspetti sociali ed ambientali. Dal punto di vista sociale, il problema principale è il crescente spopolamento delle campagne in particolare da parte delle giovani generazioni. Questo fenomeno è in parte causato dal fatto che gli agricoltori ricevono in genere un reddito tale per cui risulta più vantaggioso vendere i terreni ad operatori che vogliono impiantare attività non agricole, le quali risultano più redditizie. Dal punto di vista ambientale, le fonti di criticità sono diverse: (1) sfruttamento delle risorse naturali oltre il loro tasso di rigenerazione; (2) contaminazione delle acque e dei suoli; (3) perdita di biodiversità, aumento della vulnerabilità delle colture agli agenti infestanti e perdita di fertilità dei terreni, dovuta alla forte specializzazione produttiva; (4) riduzione in numero ed in superficie degli habitat semi-naturali e modifiche del paesaggio rurale dovuti alla concentrazione territoriale; (5) erosione del suolo e desertificazione (Idda et al., 2002).

Come appena descritto, gli impatti ambientali sono stati così evidenti che dalla metà degli anni Ottanta ad oggi si è assistito ad una rinnovata domanda di servizi ambientali forniti dall’agricoltura, soprattutto in Europa. Sono nati quindi nuovi metodi di produzione (per esempio il biologico) caratterizzati da un minor impatto ambientale, grazie ad una maggiore estensivizzazione delle colture, minor utilizzo di pesticidi e da una crescente attenzione per la preservazione delle risorse naturali (Henke, 2004). Si è sviluppato così un dibattito a livello internazionale in cui viene discussa l’efficacia delle politiche di incentivazione dell’agricoltura e gli effetti di queste sul commercio internazionale. I paesi europei sostengono che gli incentivi siano necessari per compensare quelle funzioni svolte dall’agricoltura che la collettività ritiene fondamentali (come la sicurezza alimentare, la salvaguardia dell’ambiente, la preservazione del paesaggio, ecc.). Seppure queste funzioni siano riconosciute anche a livello internazionale sin dagli accordi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) di Marrakech (1994), molti paesi hanno criticato l’atteggiamento degli stati europei. In particolare, gli USA e l’Australia durante la riapertura delle trattative per il GATT/OMC nel dicembre 1999 hanno fortemente contestato le misure protezionistiche e di sussidio all’agricoltura europee, sostenendo che danneggino il commercio internazionale.

Le interazioni tra agricoltura e ambiente

La transizione da una fase storica all’altra è stata caratterizzata dalla continua mutevolezza e dalla complessità delle relazioni tra i componenti facenti parte dell’ambiente. Fino al XVII secolo si era in presenza di un’agricoltura di sussistenza o latifondista che necessitava di un quantitativo ridotto di capitale tecnologico, quindi lo stock di capitale naturale era relativamente ben conservato, grazie al ridotto utilizzo di esso. Di conseguenza, essendo in presenza di un limitato degrado ambientale, la priorità era solo quella di incrementare il benessere economico degli agricoltori. Con l’avanzare della tecnologia, si è fatto sempre maggior uso di elementi chimici e di macchine agricole, causando così un forte aumento degli effetti negativi (inquinamento delle acque, erosione del suolo, perdita di biodiversità, ecc.) e, di conseguenza, un crescente degrado ambientale. E’ proprio questo ultimo fattore che ha portato la collettività a richiedere sempre di più beni e servizi ambientali (mantenimento del paesaggio, di habitat naturali, ecc.). Benche´ le tipologie delle tecniche agricole utilizzate siano un fattore fondamentale nella produzione di benefici o impatti negativi, esse non possono essere esplicative della totalità delle relazioni ecologiche che si instaurano in un ambiente. Infatti, a livello di singola impresa agricola, questo tipo di relazioni sono influenzate anche dall’indirizzo produttivo e dal conseguente grado di attivazione di particolari funzioni aziendali. Mentre dal lato ambientale, molto dipende dal tipo di clima, suolo, topografia e dalle altre attività economiche svolte in un determinato territorio. E’ evidente quindi che diverse combinazioni e gradi di interdipendenza tra questi fattori possano dar luogo a situazioni del tutto differenti (Henke, 2004).

La complessità delle relazioni ecologiche

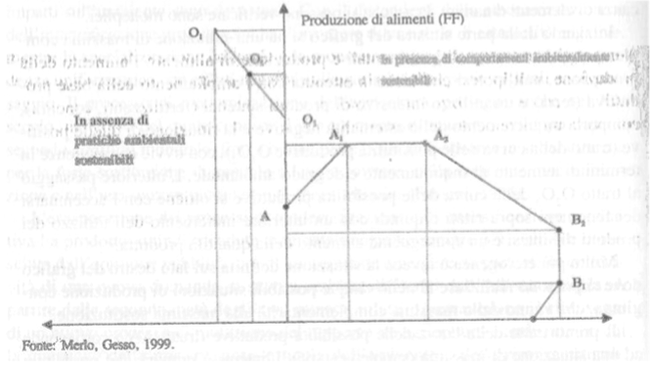

Una efficace, benche´ semplificata, rappresentazione delle relazioni ecologiche che si instaurano tra ambiente ed agricoltura è stata fornita da Merlo e Gatto (1999). Questi studiosi si sono concentrati sulla produzione di alimenti e fibre e sulle conseguenti esternalità positive e negative. Vengono comparati due scenari: (1) nel primo viene analizzata un’impresa che non utilizza metodi di coltivazione ecologicamente compatibili; (2) nel secondo vengono analizzati i comportamenti che a diversi livelli possono essere considerati come volti alla tutela dell’ambiente. La figura 1.1 riassume il modello: in ascissa abbiamo da sinistra verso destra i metodi di coltivazione che accrescono la differenza tra esternalità positive ed esternalità negative, in ordinata abbiamo dal basso verso l’alto l’aumento della produzione di alimenti e fibre.

Figura 1.1: Relazioni tra produzione di alimenti ed esternalità negative.

Nel quadrante di sinistra è possibile osservare tutte le combinazioni di produzione e qualità ambientale non sostenibili dal punto di vista ecologico, rappresentate dal segmento O1. Di conseguenza si genera una situazione di massima complementarietà, ovvero un aumento di produzione porterà necessariamente ad una situazione peggiore dal punto di vista ambientale, a causa del maggior utilizzo, per esempio, di concimi chimici o all’ampliamento del terreno utilizzato. Ciò genera maggiori esternalità negative e, in ultima istanza, degrado ambientale e maggior inquinamento. Nel quadrante di destra la situazione è molto più eterogenea. Sebbene analizzando il segmento con pendenza positiva A.A1 si sia in presenza, come nella situazione precedente, di massima complementarietà, in questo caso la relazione è uguale e contraria. Infatti, vi è un incremento congiunto di produzione ed esternalità positive, grazie all’utilizzo di tecniche tradizionali (rotazioni, bonifiche, uso di siepi, ecc.). Un esempio è la coltivazione di foraggere leguminose che permette di fissare l’azoto in atmosfera. Il segmento con pendenza nulla A1-A2 invece descrive una situazione di complementarietà: in questo caso le esternalità positive vengono prodotte dall’agricoltore senza sostenere alcun costo marginale, per esempio quando vi è la conservazione del paesaggio e della biodiversità. Con l’aumentare della produzione, l’agricoltore tende a trascurare queste pratiche di tutela dell’ambiente, come è successo passando dall’agricoltura tradizionale a quella mista. Quando questa tendenza prende il sopravvento, si comincia a manifestare la sostituibilità tra produzione ed esternalità positive: questa situazione è schematizzata dal segmento con pendenza negativa A2B2, in cui l’agricoltore deve scegliere tra produzione oppure conservare il paesaggio e la biodiversità. In particolare, nel punto B2 si ottiene la massima produzione efficiente adottando tecniche di coltivazione sostenibili. A questo punto si torna ad una situazione di complementarietà, in cui si assiste ad una riduzione della produzione dovuta alla conversione delle aree coltivate in pascolo, riforestazione oppure si cominciano a coltivare prodotti che richiedono meno terreno. In questo contesto una struttura come l’agriturismo è potenzialmente in grado di generare le maggiori esternalità positive, adottando per esempio tecniche di produzione miste (produzione di alimenti e allevamento) e attuando forme di trasformazione delle materie prime prodotte (per esempio la produzione di formaggio, carne, ecc.). Infine, dal punto B1 al punto in corrispondenza dell’asse delle ascisse si assiste ad un’ulteriore riduzione della produzione fino alla cessazione, per esempio in aree dedicate alla ricreazione oppure in aree protette. In questo contesto si è in presenza di massima complementarietà, in quanto le esternalità positive diminuiscono e l’attività di produzione viene meno (Merlo, Gatto, 1999).

Secondo gli stessi autori dello studio, esso è soggetto ad alcune limitazioni: (1) è riferito a solo due prodotti/servizi dell’attività agricola; (2) è statico, mancando di elementi dinamici come la produzione congiunta di esternalità positive e negative, le quali possono anche interagire tra loro con risultati inaspettati; (3) non sempre è possibile fissare quella soglia di produzione di esternalità positive tale per cui si possa distinguere chiaramente tra tecniche di produzione sostenibili e insostenibili dal punto di vista ambientale.