Secondo Cesaretti (2011), lo sviluppo territoriale è sostenibile quando: (1) esiste una forte identità territoriale; (2) tiene in considerazione le dimensioni economica, ambientale, sociale, territoriale e generazionale; (3) garantisce, quindi, l’equità intergenerazionale ed intra-generazionale; (4) è sufficientemente flessibile per essere in grado di adattarsi a determinati cambiamenti di fattori esogeni (come l’apertura a nuovi mercati esteri dovuta al processo di globalizzazione in atto). L’identità territoriale è caratterizzata da principi fondamentali, come i valori, l’etica, le tradizioni e la cultura, i quali devono essere riconosciuti e condivisi dai componenti di un determinato territorio. La comunità, inoltre, deve essere in grado di utilizzare questi fattori ed interagire con le altre componenti tangibili ed intangibili, al fine di creare quell’identità territoriale che permetta al territorio di accrescere la propria capacità di essere distintivo e, di conseguenza, competitivo con gli altri sistemi territoriali.

Per fattori tangibili Caroli (2006) intende per esempio i servizi pubblici, il sistema finanziario, il sistema infrastrutturale, il patrimonio artistico, culturale ed immobiliare e gli enti locali; mentre per fattori intangibili intende il livello di benessere e la sua distribuzione, il livello di competenze del tessuto produttivo e delle risorse umane, l’intensità degli scambi economici e culturali con l’esterno del territorio e la reputazione percepita.

Come accennato all’inizio di questo paragrafo, Cesaretti (2011) pone al centro dell’attenzione non solo le tradizionali dimensioni dello sviluppo (economica, ambientale e sociale), ma riconosce anche l’importanza delle giovani generazioni e di quelle future. Infatti, per sostenibilità generazionale, egli intende che la comunità deve essere in grado da un lato di attrarre i giovani nella gestione del territorio, e dall’altro di lasciare in eredità a questi la capacità di mantenere e sviluppare l’identità territoriale, come descritta pocanzi.

Con particolare riferimento ai territori italiani a vocazione rurale, essi hanno subito negli ultimi decenni forti pressioni esterne come l’apertura a mercati esteri e il cambiamento climatico. Inoltre, il necessario mantenimento delle risorse naturali e la sempre maggior richiesta di cibi sani non fanno altro che accrescere la necessità di soluzioni che siano sostenibili. Tuttavia, i territori rurali, caratterizzandosi per la disponibilità di elementi distintivi in termini di valori, produzioni e tradizioni, sono potenzialmente più soggetti ad una forte identità territoriale e, di conseguenza, sono facilitati nel raggiungimento della sostenibilità territoriale (Andreopoulou, 2012).

In tempi recenti, il concetto di ruralità ha assunto diverse interpretazioni, e lo stesso è andato via via evolvendosi. All’inizio degli anni Novanta, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) utilizzava parametri come la densità abitativa (OCSE, 1994) al fine di individuare le aree rurali; addirittura l’Istituto italiano di statistica (ISTAT) nel 1997 faceva uso di indicatori di ritardo nello sviluppo economico.

Di conseguenza, da una visione parzialmente negativa di marginalità come descritta dall’ISTAT, si passa ad una diversa concezione delle aree rurali. Per esempio, durante la fase conclusiva dell’Uruguay Round, l’OMC riconosce all’agricoltura la produzione di Non Commodity Outputs (NCO), le quali devono essere gestite attraverso politiche di remunerazione speciali e non discriminatorie, al fine di sanare eventuali fallimenti del mercato derivanti dalla presenza di esternalità positive (Vàsàry, 2005).

L’UE definisce le aree rurali attraverso la Carta Rurale Europea sottoscritta nel 1996 dal Consiglio Europeo. Essa descrive le caratteristiche fondamentali di queste aree, tra cui la prevalenza dell’attività agricola nell’uso del territorio, la preponderanza degli spazi verdi, la bassa densità demografica e la presenza di paesaggio naturale modificato dall’attività antropica. Più recentemente Sotte (2006) e Nazzaro (2008) identificano un nuovo modello di sviluppo rurale chiamato “ruralità post-industriale”, il quale può consentire di raggiungere il decongestionamento delle aree metropolitane ed un nuovo assetto territoriale dello sviluppo, attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, economiche e sociali dei territori a vocazione rurale. In questo contesto, si sta sviluppando una nuova cultura della ruralità basata su un’agricoltura multifunzionale, che miri non solo alla massimizzazione della produzione di beni agricoli e al benessere del singolo agricoltore, ma che sia (1) in grado di tutelare e salvaguardare l’ambiente e il territorio, (2) di sviluppare le aree rurali dal punto di vista sociale evitando lo spopolamento dei territori rurali e (3) di valorizzare le altre risorse presenti a livello territoriale (Andreopoulou, 2012).

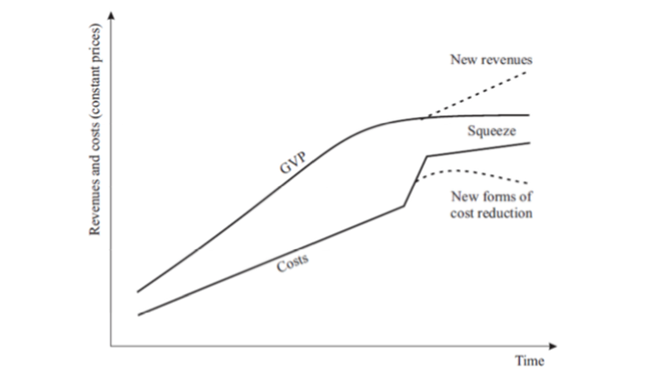

Per quanto riguarda il settore primario a livello europeo, secondo Van der Ploeg (2003), esso sta attraversando un periodo di crisi e la ragione principale risiede nel fatto che la modernizzazione dell’agricoltura ha raggiunto un limite. In particolare, egli si riferisce al fatto che, come è possibile notare in figura 2.1, il valore della produzione agricola (GVP) a prezzi costanti ha avuto un trend crescente dal 1950 fino alla fine degli anni Ottanta. Successivamente, dagli anni Novanta in poi si è arrivati ad una situazione di stabilizzazione, se non di declino. Le ragioni principali di questo cambiamento di tendenza sono ascrivibili, per esempio, all’aumento dei prezzi dei terreni, alla caduta dei prezzi del frumento e, in alcune aree, all’impossibilità di ottenere ulteriore superficie coltivabile.

Figura 2.1: Sviluppo dell’agricoltura nel secondo Dopoguerra e la possibile evoluzione grazie allo sviluppo rurale (linee tratteggiate).

Fonte: Van der Ploeg (2003)

Il trend relativo ai costi è stato sempre crescente dopo il secondo Dopoguerra, seppur fortemente differenziato in base all’area geografica, a causa dell’incremento nell’utilizzo di input esterni e alle nuove tecnologie che richiedono ingenti investimenti. Negli anni Novanta questo fenomeno è andato accentuandosi attraverso le misure di greening della PAC, in termini di misure agro-ambientali, tutela del benessere degli animali e sicurezza alimentare. Tutti questi provvedimenti hanno appesantito la struttura di costo delle imprese agricole europee (Van der Ploeg, 2003).

Una delle risposte a questo fenomeno è stato proprio il nuovo tipo di sviluppo rurale. Esso si basa su: (1) lo sfruttamento dei numerosi NCO che le aree rurali hanno a disposizione, per esempio in termini di paesaggio e altre risorse ambientali; (2) la produzione di cibi di alta qualità; (3) la possibilità di vendere direttamente i prodotti ai consumatori (o in maniera indiretta attraverso la ristorazione); (4) la possibilità di esercitare attività didattiche rivolte alla collettività (ad esempio attraverso gli agriturismi). Inoltre gli agricoltori, attraverso lo sviluppo rurale, possono ottenere diminuzioni di costo, per esempio attraverso un utilizzo limitato di input esterni (fertilizzanti ed anti infestanti chimici), ed un conseguente incentivo nell’uso di input interni, per esempio fieno e letame (Van der Ploeg, 2003).

Il nuovo modello di sviluppo rurale è, quindi, fortemente dipendente dal grado in cui i territori rurali riescono a sfruttare la multifunzionalità dell’agricoltura. Il compito del paragrafo seguente sarà quello di trattare il concetto di multifunzionalità, grazie in particolare ai contributi di Idda (2002) e Van der Ploeg (2003).